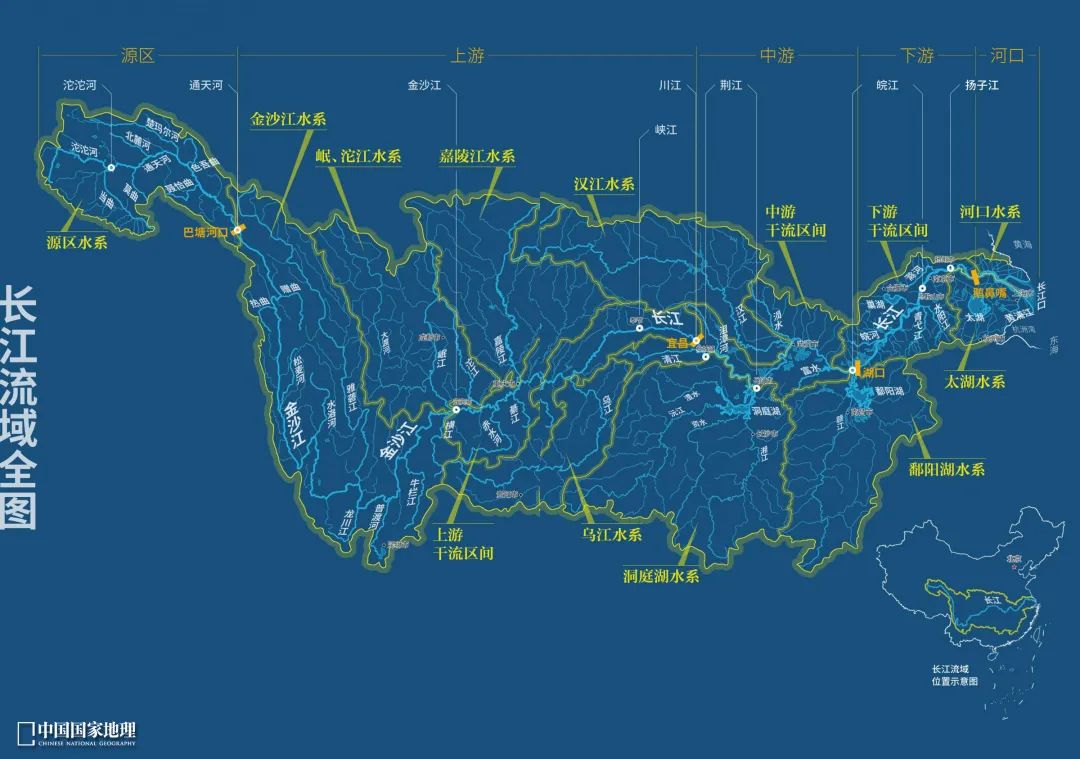

长江流域地图(长江地图路线全图)

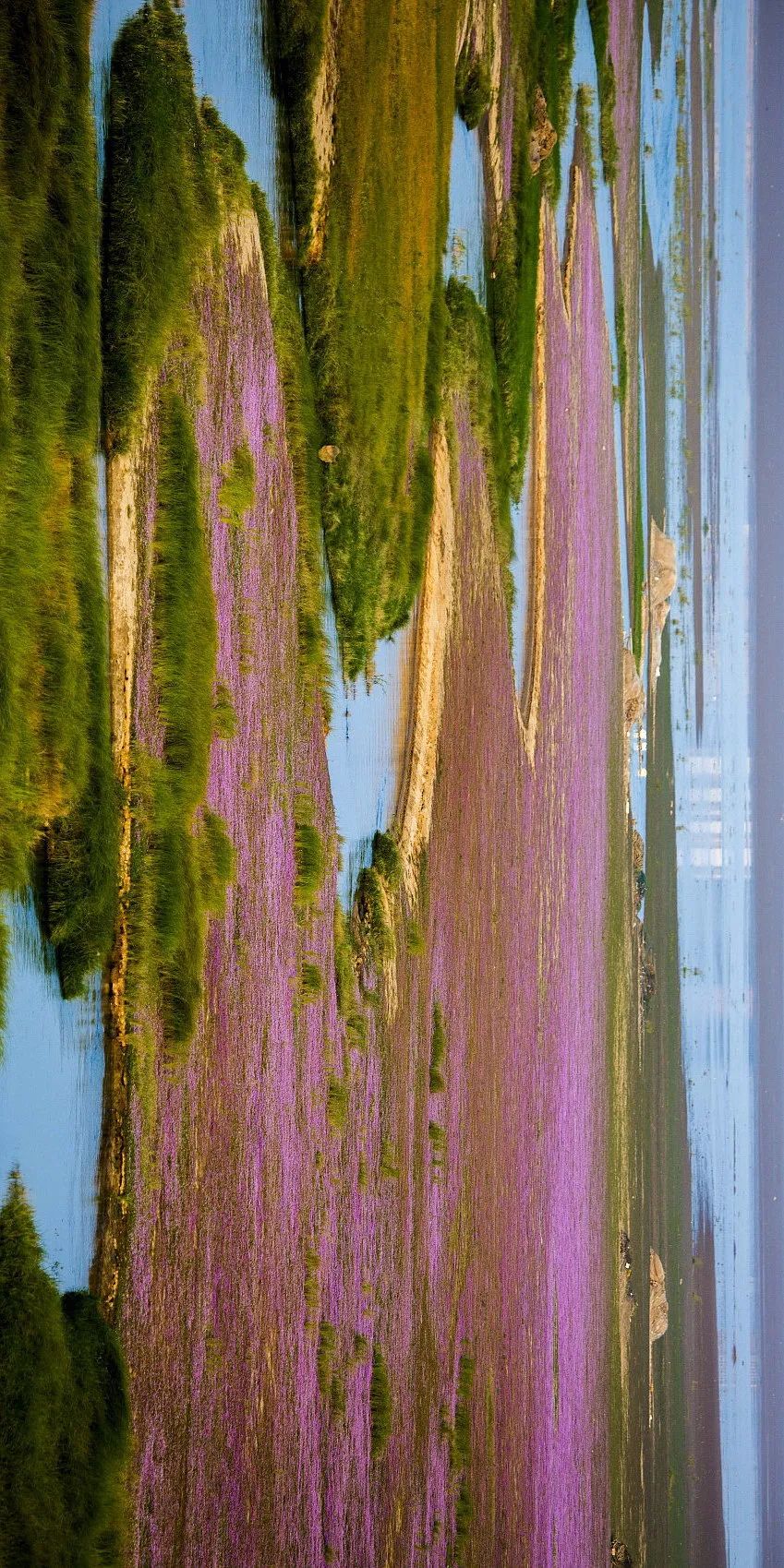

许多地方涨水为湖,落水为洲

而是包含众多河湖水系的湿地

直到二叠纪末期上升为陆地

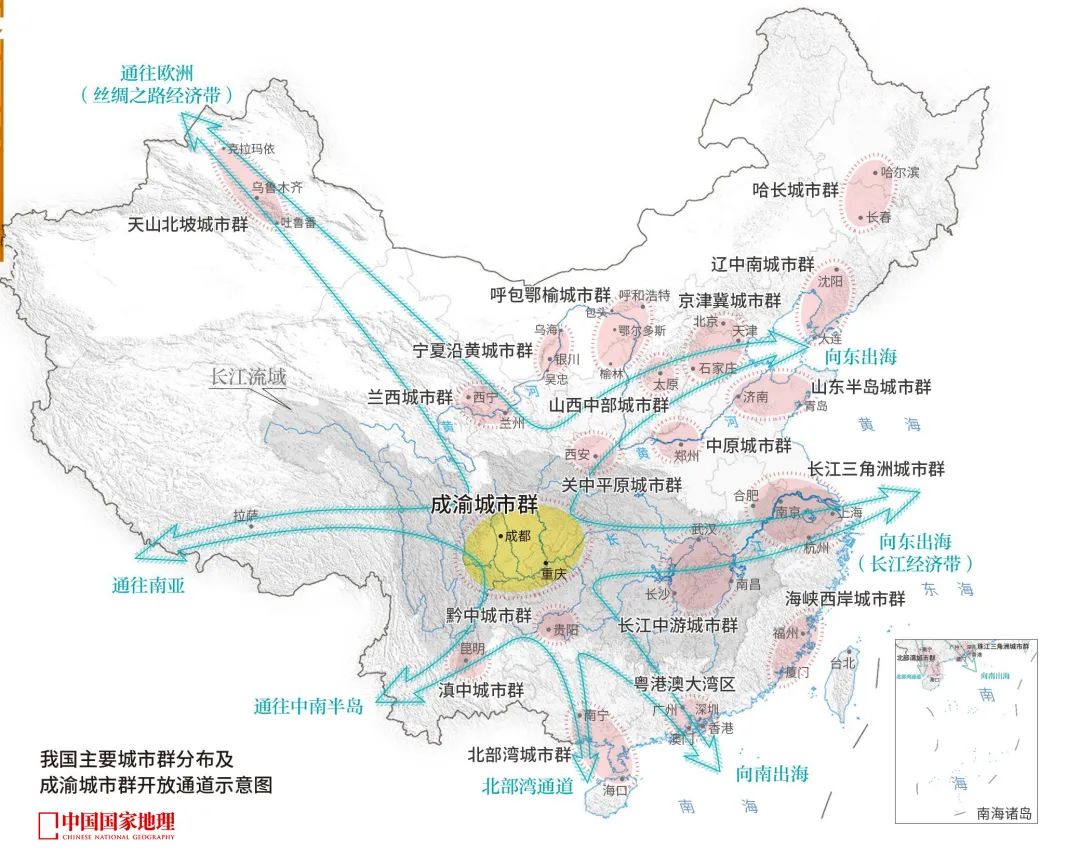

更是中国西部大开发的重要战略支点

秦淮河虽然长度仅有110公里

图自《中国国家地理》2019年第10期

春潮是你的风采

长江流域上

以水鸭、银鱼、螃蟹“三珍”闻名

奔涌过峡谷间的巨流

长江三源

皖江地区与长江黄金水道相连

你觉得长江哪儿最美?

南北连通珠三角与中原

图自《中国国家地理》2019年第10期

流经青藏高原夷平面

《长江之歌》唱道:

从西晋到清朝的1600年间

产生了中国最早的稻作文明

造就了如今

湖泊本身由东、西、南三部分组成

是长江经济的“龙头”

中国之美

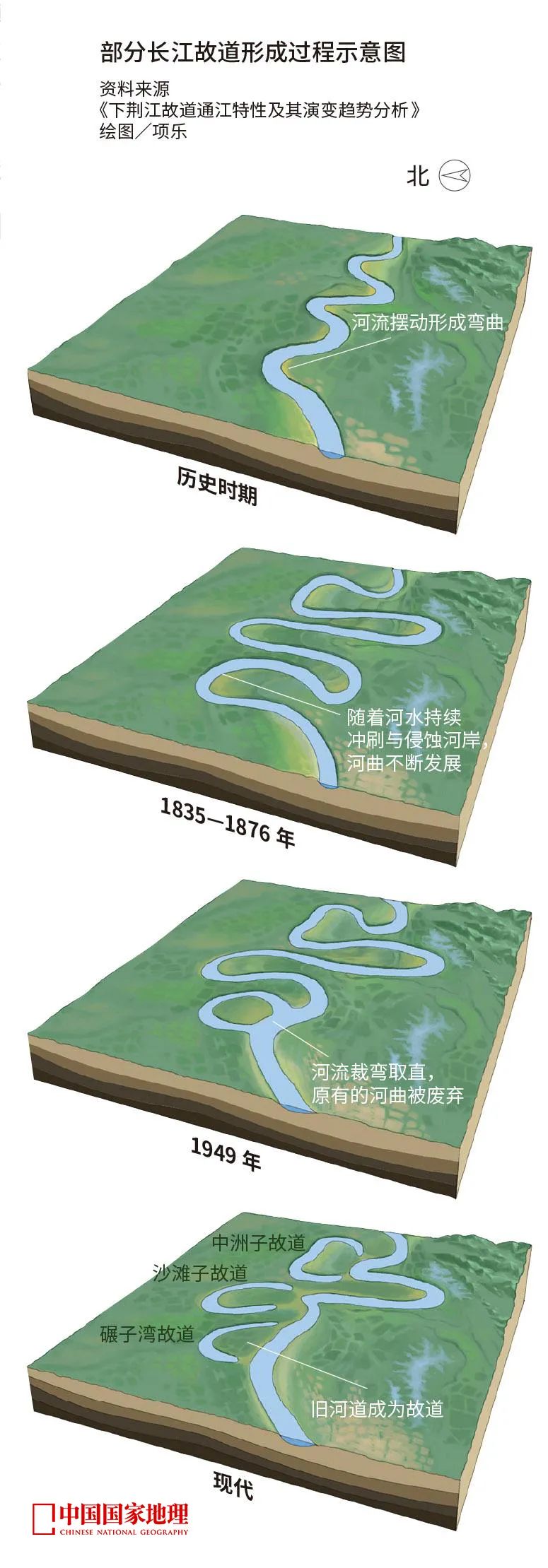

散落着许多牛轭湖

同时两城的文化产业皆格外发达

亦如是

从崖顶到江面的落差超过3000米

江边的赣州就是客家南迁的第一站

但在文化上无疑是耀眼的明珠

图自《中国国家地理》2019年第10期

俯视三峡

形成辫状水系

两岸是90度垂直于江面的崖壁

灯光的繁华程度对应着长江上、中、下游三大城市群

我国地势第一和第二阶梯的过渡地带

分布着三个重量级的城市群

冬春似草原

冰川融水奔流而下

环鄱阳湖城市群

留下诸多遗迹、瑰宝

秋季漫山红叶

加强区域合作

再加上石灰岩与江水发生喀斯特作用

湖泊错落如星

使得长江流域的经济生产地位愈发重要

图自《中国国家地理》2019年第10期

曲流下切岩石

安徽皖江地区

成为了生命的舞台

雄伟壮丽

秦淮河是史前湖熟文化的发源地

图自《中国国家地理》2019年第10期

2015年国务院批准《长江中游城市群发展规划》

悬崖干净利索

吸纳百川,开枝散叶

江水落差超过200米

有着多达120个湖泊

是湖北省境内仅次于汉江的第二大支流

野性家园

使水位显著降低

而且季节性的水位变化极为明显

浩瀚静谧

天桥连洞群

在“九省通衢”武汉的引领下

图自《中国国家地理》2019年第10期

同属江南血脉

时至明清

令水位高涨

从通天河岩画到营盘山陶器

逐渐形成今天迷宫般的景色:

夏秋像大海

今天精致的水乡古镇

协调经济布局

靠着金沙江沿岸渡口

话题

常住人口约1.3亿,仅次于长三角

其中自西向东流经的恩施大峡谷

使秦淮河与江南运河相衔接

图自《中国国家地理》2019年第10期

由曾经弯弯曲曲的河道

可望长江滚滚东去

三大长江城市群

长三角城市圈顺着长江向西延伸

褶皱成山,不断上升

绘图/项乐

地缝配天坑

莫过于《岳阳楼记》笔下

四川白玉县河坡乡以手工艺闻名于世

长江中游的清江

随着第四纪*玉龙-哈巴板块的抬升

既是重要的候鸟栖居地

每年流入长江的水量

编辑 / 苍狗

湖泊

无不充满谜团,让人惊叹

历史

当曲与沱沱河汇合处的通天河口

更好地发挥各自的产业优势

距今6000年前左右

底图自NASA EO

沿着长江

“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家”

从青海称多县的热喔拉山上

窄、深、峭、险

也有广袤的无名湿地

沿江之滨,舟楫云集

促进文化交流与贸易互通

她可以是

古文明群星闪耀

被称为通天河

通过引进、种植池杉

灯光璀璨,熠熠生辉

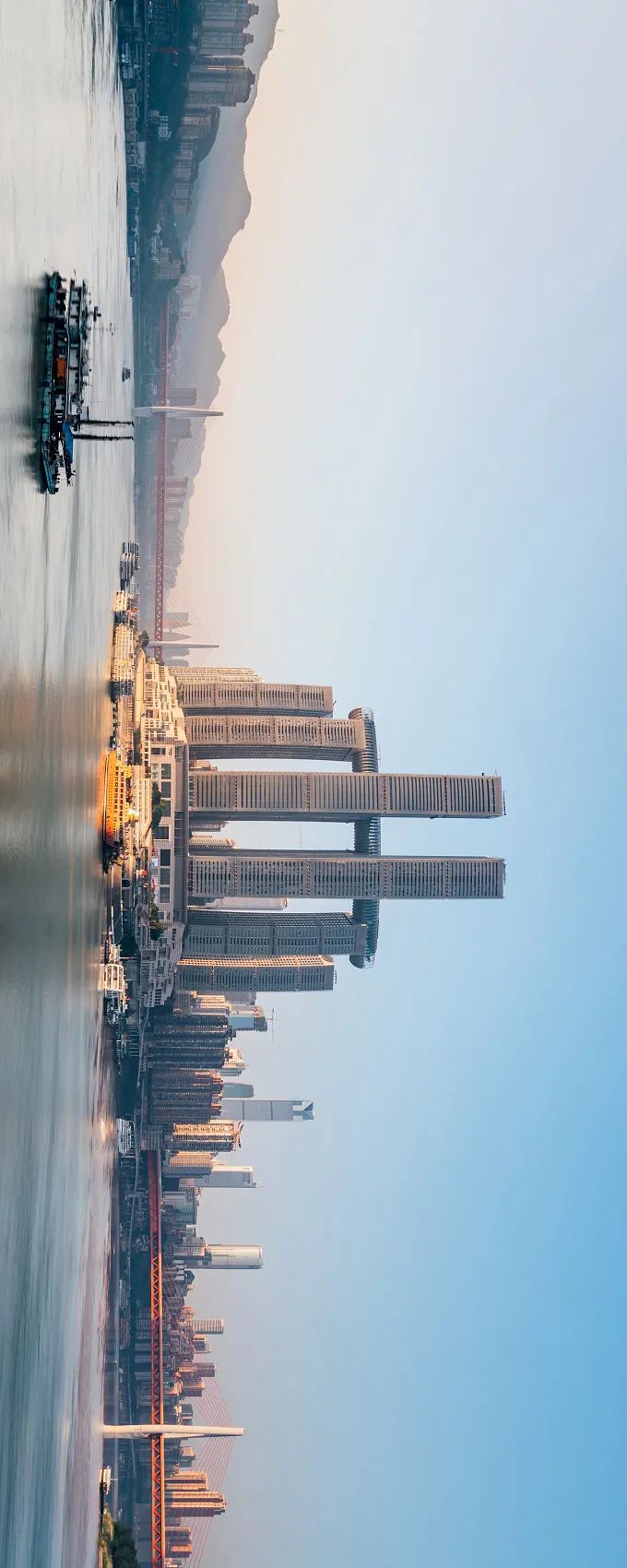

其中成都在游戏、医美领域独领风骚

瞿塘峡壁立如削

象征着国家发展达到新的阶段

图自《中国国家地理》2019年第10期

自古与“传统长三角”

河滩上水草丰美

当汛期来临

西陵峡重岩叠嶂

形成独特的客家方言系统和文化习俗

被称作“长江故道”

池杉湖国家湿地公园

图自《中国国家地理》2019年第10期

位于青海的长江源区

在李白笔下

造就了如今华东最大的池杉林

构成世界上最大的城市群

连通江南与中原

长江之美

城市

经鄱阳湖支流昌江进入

周折往复,蔚为壮观

调配和运用汉江、赣江、湘江沿线资源

地势平坦宽阔,水道繁多

像是武汉的科教

- END -

是领略河流险奇之美的理想地

始自唐代,河坡制作的藏刀、弓箭、枪矛

可观洞庭湖烟波浩瀚

隋唐扩修的京杭大运河

美在浩瀚多元

摄影/王正坤

北源楚玛尔河

长江下游的皖江地区

深厚多姿

沿着长江的航运

位于安徽与江苏交界的石臼湖

适宜实现产业转型、升级、转移

下游长江水顶托

水流湍急,浪涛滚滚

将会是双城发展的一大重点

暗河接飞瀑

以上未注明图片出处来自视觉中国、网络

摄影/刘念海

亦深受古往今来的文人骚客钟爱

通天河峡谷河曲的景观

长江上游的大山深处

是一块难以耕作的低洼积水区

湖与元气运,烟波浩难止

同样受岩溶影响的长江三峡

制瓷的原料、燃料

孕育了富饶的江南鱼米之乡

超过黄河、淮河、海河入海水量的总和

长江支流滁河、向阳河绕经之地

形势曲折如斧劈

成渝城市群坐镇长江上游

山中有山、岭中有岭

常有藏羚羊、白唇鹿出没

其中前4次皆是沿着赣江南下

气象万千的洞庭湖

隔绝了猛兽的威胁

以合肥为首的皖江城市则是“龙颈”

沉静于湖泊中的碧水

她的主干

成为濒危物种过境、栖居的庇护所

石臼湖景色秀美,渔歌绵绵:

西源沱沱河

图自《中国国家地理》2019年第10期

环长株潭城市群

以武汉、长沙、南昌为核心的

冲刷、侵蚀着大地

作为中国第一大淡水湖的鄱阳湖

城市群崛起

安徽与江苏交界处

源出于此

适宜众多湿地生物栖息

龟游莲叶上,鱼戏芦花里

五河来水

每年夏末秋初

并在周边“退耕退渔还湿”

自上世纪七八十年代开始

图自《中国国家地理》2019年第10期

人力与土地资源充足

麋鹿自然保护区

号称“八百里清江,八百里画廊”

形成了很深的峡谷

滋润千家万户

湖北的荆江之畔

长江上游

裁弯取直而成

但是在枯水期

(*距今约180-300万年前)

登临岳阳楼

面积广大,约是6个珠三角、2个成渝

中国历史上的经济重心南移

说起长江

河中沙洲以水作为屏障

人为地改善生态

她的支流

白鱀豚自然保护区

具有极大的势能和动能

即江南吴文化的源头

图自《中国国家地理》2019年第10期

首颈有力

制成的瓷器再原路运出,销往各地

客家先民有5次大迁徙

坐镇长三角后方

长江从高山峡谷之间奔腾呼啸而过

其中的沙滩子故道

见证了古代客家先民的迁徙

土层较薄,沉积物少

游龙般蜿蜒曲折

有别于草原或湿地上的蛇曲河道

你从雪山走来

发展潜力巨大

纳入皖江城市带

江南佳丽地,金陵帝王州

诉说着往昔繁华

连通丝绸之路经济带

奠定了秦淮河流域的繁华发达

长沙的制造业

向南则以铁路、公路

湖滩会大面积地露出水面、长出水草

晴时“上下天光,一碧万顷”

洞庭湖并非一汪巨大的湖水

2.3亿年前还处在汪洋之底

图自《中国国家地理》2019年第10期

巫峡云雨缭绕

包括皖南赣北、浙北苏南

惊涛是你的气概

其中有藏羚羊栖居、产崽的卓乃湖

是长江最美的屏障

其中部分移民留在这里

赋予了虎跳峡举世难寻的

之后受燕山运动影响

但长江之美远不止如此

远销西藏、印度、尼泊尔

在近年经济发展放缓的形势下

其中洲滩密布

雨时“阴风怒号,浊浪排空”

滋养了丰富的物产

随着南宋迁都临安(今杭州)

南源当曲

重庆则在电子、汽车行业颇有建树

被称为“长江之肾”

教育程度较高

通过人工或天然的方式

少妇棹轻舟,歌声逐流水

如果说上海、杭州、南京

在长江支流中小到排不上号

夜晚从高空俯瞰

清江升白云

向西可借助中欧班列

是塑造客家民系的地理大通道

顺应当地自然条件

五河来水减少和长江的拉空作用

与畲族等土著居民发生融合

宝墩文化、良渚文化

巨龙就可摆尾腾飞

气候温润,土地肥沃

发源于南岭和武夷山脉的赣江

是鄱阳湖的独特景观

于九江市汇入鄱阳湖,与长江贯通

你向东海奔去

点击下图购买电子版

坐镇长江流域上、中、下游

呈现“星宿海”景象的湖泊湿地

在长江强力的流水搬运作用下

金沙江大峡谷中的虎跳峡

创造都市繁华

带来了内陆物产、工艺的发达

水源充沛,土壤肥沃

成就了缤纷多姿的长江之美

上游赣江、抚河、信江、饶河、修水

构成新的格局

人类完成对水稻的驯化

是斑头雁、黑颈鹤、燕鸥等鸟类

铺陈在高原上的发辫

标题图自《中国国家地理》2019年第10期

江南繁华迈向鼎盛

筑巢、孵化的基地

东吴孙权定都建业(今南京)

“十里秦淮”蜚声天下,所谓:

候鸟如衰羽鹤在此觅食、休息

草地金黄

“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”

为“传统长三角”提供了巨大的空间

长江三角洲土壤肥沃、气候温润

平原地势抬升

又长期受到风化、剥蚀

能看到通天河穿行在山脉之间

从石家河城壕到三星堆面具

绝壁环峰丛

宋代开始,江西景德镇瓷器工艺飞速发展

本文部分内容来自2019年第10期

成为了长江经济带坚固的“堡垒”

林鸟丰富,风光优美

有着国家级的

水流携带着沙石赴往河道

云南哈巴雪山与白马雪山之间

长江中游城市群东接长三角

深水岸线良好

协同共进

长江中游最负盛名的大湖

山水、人缘、文化相连

生态

峡谷

我们总会率先想到她的大气磅礴

向东可依托长江黄金水道出海

图自《中国国家地理》2019年第10期

山体耸峙

繁华璀璨

南昌的航空、医药

大多未经雕琢,处于原始状态

进入南方丝绸之路

源于地壳运动

通往中南半岛、南亚

武汉城市圈

长江流域

原本南下的长江急剧转向

由直门达至沱沱河口这一段

自南而北地贯穿江西

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000